本文

定額減税補足給付金(不足額給付)

不足額給付について

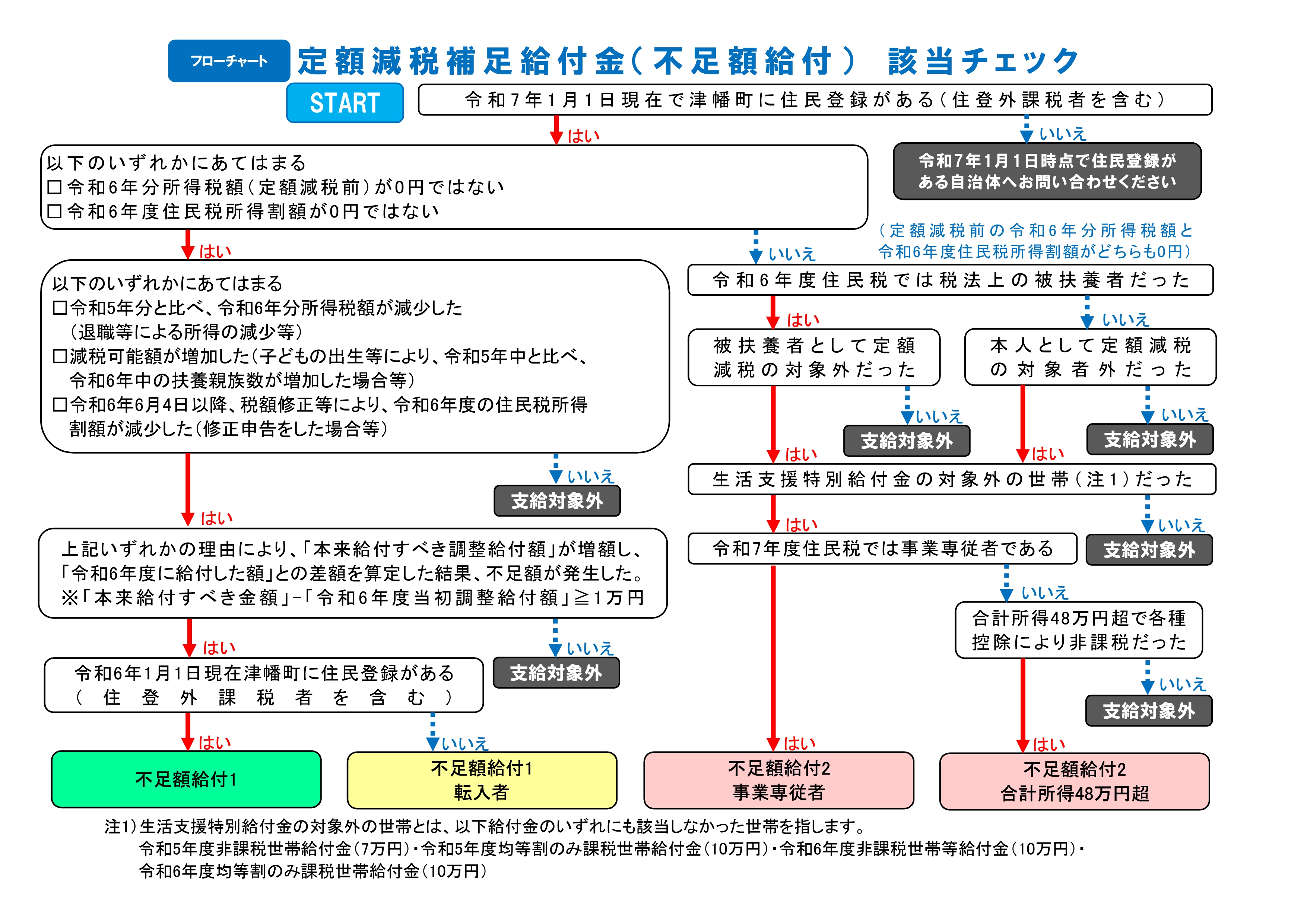

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税、令和6年度個人住民税及び定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2)のいずれかに該当する方に、追加で給付を行うものです。

給付対象者・給付額

令和7年1月1日時点で津幡町に住民登録があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

※納税義務者本人の令和6年分所得税及び令和6年度住民税における合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外

※必要な手続きが完了する前に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。

不足額給付1 調整給付の給付額に不足が生じた方

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)(=当初調整給付)について、令和5年分所得税額などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに、給付額に不足額が生じた方が対象となります。

【支給対象となりうる例】

1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

・令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合(退職等)

・令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)

・税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合

2.令和6年中に扶養親族(※)が増えた場合(出生等)

(※)定額減税において、現年度課税である所得税にあっては令和6年12月31日、翌年度課税である個人住民税にあっては令和5年12月31日の扶養親族(16歳未満も対象)が対象となります。ただし、国外居住親族は対象外です。

給付額

対象者ごとの給付不足額(1万円単位に切り上げ)

※算出した不足額給付所要額が令和6年度に実施した当初調整給付額を上回った額を1万円単位に切り上げて支給します。例えば、不足額が5,000円の場合は1万円に、不足額が1万1円の場合は2万円に切り上げられます。

※不足額給付所要額が当初調整給付額を下回ったとしても、差額の返還は生じません。

不足額給付2 定額減税、低所得世帯向け給付ともに対象とならなかった方

次のすべての要件を満たす方が対象となります。

- 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である

- 税制度上の扶養親族対象外である(事業専従者などや合計所得金額が48万円超の方)

- 町が令和5年度及び令和6年度に実施した低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

給付額

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は、3万円となります。また、令和6年度に既に受給した当初調整給付がある場合は、その給付額を控除した金額となります。

不足額給付金対象者について

津幡町では9月下旬以降に対象となる方へ順次案内を送付します。

各通知の送付時期は、「申請手続き」に記載しておりますので、通知の送付をお待ちください。

なお、一部の方(不足額給付1の転入者、または不足額給付2で一定の条件に該当する方)には通知が送付されません。該当する場合は、ご自身で申請手続きを行っていただく必要があります。

令和7年9月1日よりコールセンターを開設しますが、開設当初は回線が混み合い、電話がつながりにくくなることが想定されます。

コールセンターにお問い合わせいただく前に、支給対象者であるかの確認はフローチャートで、通知の発送時期と申請方法は、「申請手続き」でご確認ください。

(フローチャートはあくまで参考であり、給付金の支給可否を保証するものではありません。)

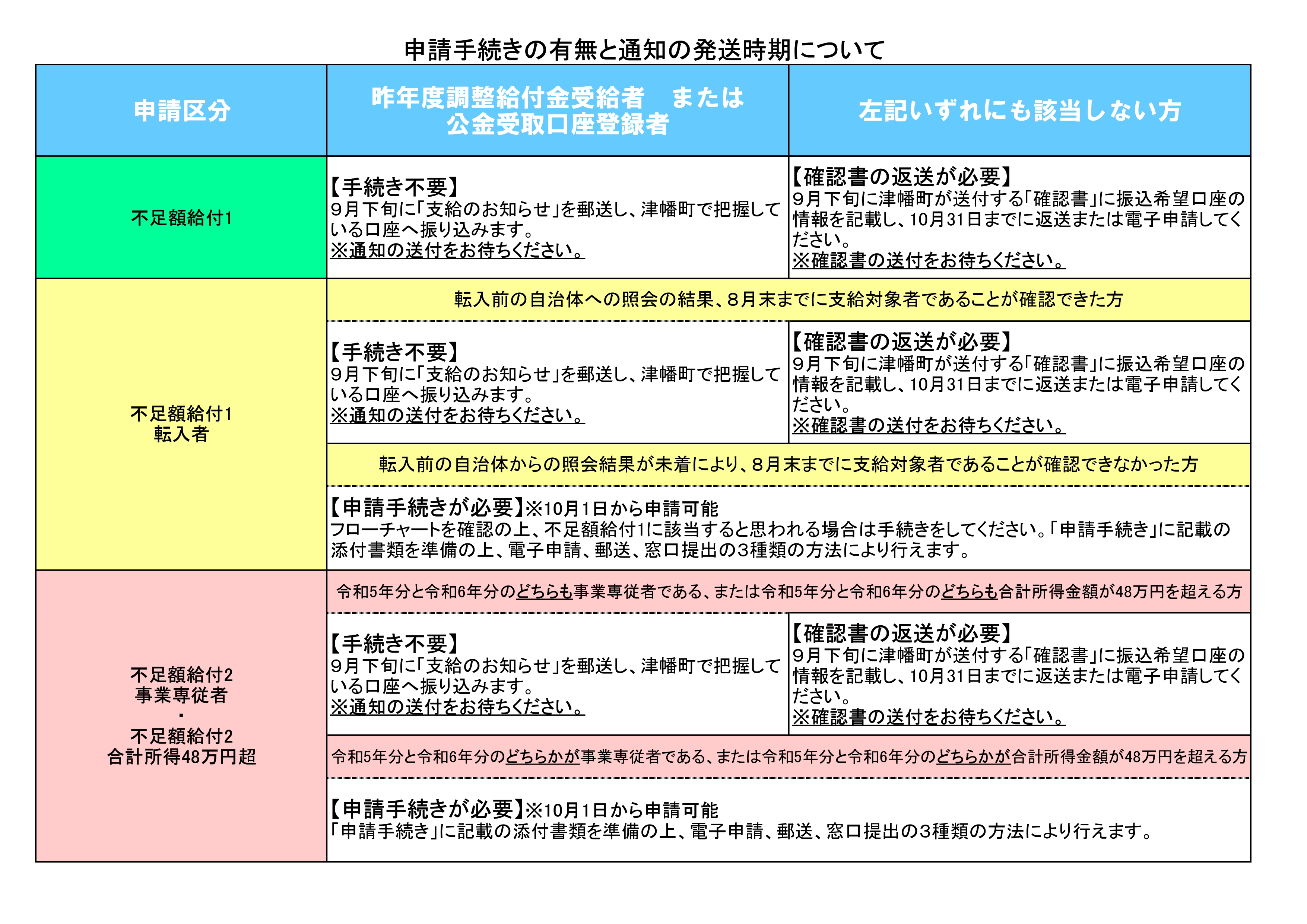

申請手続き

津幡町では9月下旬以降に対象となる方へ順次案内を送付します。

申請手続きの有無および通知の発送予定時期は、以下のとおりとなります。

申請手続きが必要となる「不足額給付2(事業専従者)」・「不足額給付2(合計所得48万円超)」に該当しない方については、津幡町からの通知の送付をお待ちください。

【確認書の返送が必要】、【申請手続きが必要】な方は次のいずれかの方法で申請してください。

各方法の手続き期限は次のとおりです。

(1) 電子申請:令和7年10月31日(金曜日) 当日中

・確認書の返送が必要な方

確認書に記載されている二次元コードから電子申請してください。

・申請手続きが必要な方

令和7年10月1日(水曜日)から電子申請が可能です。

(電子申請のURLは準備中)

(2) 郵送 :令和7年10月31日(金曜日) 当日消印有効

(3) 窓口提出:令和7年10月31日(金曜日) 17時15分まで

※(2)(3)は、必要事項を記載し、提出書類を添付の上、企画課へご提出ください。

その他

詐欺・詐取にご注意ください

- 市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

- ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。

- 市町村や国(の職員)などが本給付金を給付するために、メールで手続きをお願いすることや、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず津幡町消費生活センター(Tel:076-288-2104)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話 ♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

津幡町不足額給付コールセンター Tel:0120-760-079

受付時間 8時30分~20時00分(土日祝を含め全日対応)